Rampage – Big meets Bigger

Storyanriss:

Mit seinen Mitmenschen kommt der renommierte Primatenforscher Davis Okoye (Dwayne Johnson) nicht besonders gut zurecht, mit dem Gorilla George hingegen schon. Okoye hat den außergewöhnlich intelligenten Silberrücken aufgezogen, seit dieser ein kleines Affenbaby war. Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft. Doch dann geht eines Tages ein illegales Genexperiment gehörig schief und der eigentlich so sanftmütige George mutiert zu einem gewaltigen, wildgewordenen, riesigen Monster. Auch andere Tiere wurden in wilde Bestien verwandelt und sorgen ebenso wie George für Tod und Zerstörung. Okoye schließt sich mit der Gentechnikerin Dr. Kate Caldwell (Naomie Harris) zusammen, um ein Gegenmittel zu entwickeln, das die Tiere wieder zurückverwandelt. Das ist bei dem ganzen Chaos ziemlich schwierig, zumal auch noch der gerissene Regierungsagent Russell (Jeffrey Dean Morgan) auf Okoye und Dr. Caldwell angesetzt wurde.

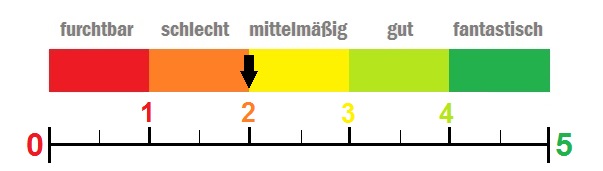

Ein vierköpfiges Autorenteam hat das Drehbuch zu diesem Film geschrieben. Vier. Autoren. Ha Ha. Die 120 Mio $ Blockbusterumsetzung des Arcadeklassikers Rampage führt San Andreas Regisseur Brad Peyton erneut mit seinem Hauptdarsteller Dwayne „The Rock“ Johnson zusammen. Machen wir uns nichts vor, das Spiel hatte keine Geschichte und war nur stumpfe Zerstörungsorgie, der Film wollte diesen Spaß auf die Leinwand übertragen. Fair enough, man hätte sich darauf aber vielleicht beschränken sollen, denn gerade zu Beginn versucht man unnötig viel wissenschaftliches BlaBla einzustreuen, vor allem durch Naomi Harris‘ Charakter.

Das nimmt ein wenig das Pacing aus der ersten Hälfte. Tiere werden genetisch verändert und eskalieren, fertig ist der Bumms. Zudem sind sich gefühlt nicht alle Darsteller darüber im Klaren in was für einen Film sie sind. Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) und Malin Akerman (Watchmen) haben sichtlich Spaß mit ihren over-the-top dummen Charakteren, The Rock und Harris hingegen versuchen die seriöse Seite auszuleuchten – was nicht funktioniert.

Die Action kommt erst in der zweiten Hälfte richtig ins rollen und ist okayish. Sie setzt keine neuen Genrestandards, wirkt auch zuweilen komisch, wenn nun mal ein 2m Mann zwischen diesen Giganten rumirrt, aber alles in allem war es kurzweilig unterhaltsam. Das CGI war über weite Strecken gut. Insgesamt kann ich den Film aber nicht empfehlen, weil es zu viel bessere Alternativen gibt, die sich dieselben Ziele wie Rampage – Big meets Bigger gesetzt haben und sie zufriedenstellender erfüllen.

Skyscraper

Will Sawyer (Dwayne Johnson), Kriegsveteran und ehemaliger FBI-Einsatzchef, zieht mit seiner Frau Sarah (Neve Campbell) und den zwei Kindern Henry (Noah Cottrell) und Georgia (McKenna Roberts) aus den USA nach China. Es lockte eine neue berufliche Herausforderung: Sawyer wird Sicherheitschef im The Pearl, dem höchsten Wolkenkratzer der Welt – das Hochhaus eines Tycoons (Chin Han) hat ganze 240 Stockwerke! Dieser Gigantismus wird zum Problem, als in der 96. Etage plötzlich ein Feuer ausbricht und Sawyers Familie gefangen ist. Ihre Chance auf Rettung ist gering. Zum Glück aber ist Will Sawyer ein mit allen Wassern gewaschener Problemlöser, der sich sogleich an die Arbeit macht. Und wo er schon mal dabei ist, versucht er auch gleich noch, die Brandstifter zu finden.

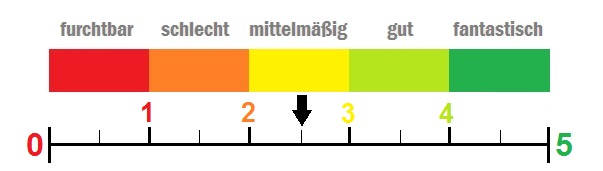

Noch ein Dwayne „The Rock“ Johnson Film in diesem Sommer und noch eine Gurke. Ja, er macht unfassbar viel Geld. Ja, er ist beliebt. Ja, er kann durchaus Schauspielern und ja, er sollte langsam mehr Wert auf die Auswahl seiner Filmprojekte legen und nicht einfach nur auf Masse produzieren.

Wie erwartet. So lautet nicht nur mein Urteil, sondern hätte auch der Titel des neuesten The Rock Films lauten können. Ich habe glaube selten einem Film gesehen, der so viel Foreshadowing betreibt und Set-Ups vorbereitet für Ereignisse, die später in der Handlung wieder relevant werden wie Skyscraper.

The Rocks amputiertes Bein, das Asthma seines Sohnes, Exposition des Todes in den ersten 10 Minuten des Films, Sätze in Dialogen die fallen, hach ja, eigentlich hätte man danach den Saal verlassen können und hätte alles gekannt. Hinzu kommt die offensichtliche Inspiration durch Stirb langsam, dessen sich die Macher auch bewusst waren, wenn sie den Film sogar schon mit „Stirb langsam“-Hommage-Plakaten bewarben.

Die dünne Geschichte wird vor allem entlang wahnwitziger Actionszenen erzählt, die Dwayne Johnson im 240-stöckigen brennendem Gebäude in immer abstrusere Situationen bringt. Wir erinnern uns an den Trailer, wo er humpelnd mit seiner Prothese entlang eines Kranarms auf das Gebäude zu sprintet und einen 50m Sprung meistert, dann lasst euch gesagt sein, dass das nicht alles war. Wir alle lieben Gaffa Tape, aber wie man damit in mehreren hundert Metern Höhe The Rock an der Außenwand hält, ist mir ein Rätsel oder wie The Rock eine einstürzende Brücke mit seiner puren Männlichkeit zusammenhält.

Neben The Rock kann vor allem Scream-Star Neve Campbell positiv überraschen, die vermutlich noch die beste Rolle im Film hat. Skyscraper hat darüber hinaus mit „The Pearl“ schon ein cooles Set-Piece mit interessanten Konzeptideen, die dann doch ein wenig Spaß bringen – auch wenn sie in Flammen aufgehen. Der Film ist dumm, er ist nicht wirklich gut, macht aber dann doch mehr Spaß als Rampage.

Jurassic World 2: Das gefallene Königreich

Drei Jahre, nachdem der Themenpark Jurassic World vor marodierenden Dinosauriern zerstört wurde, haben die Urzeitechsen die Isla Nublar komplett für sich zurückerobert. Dort leben sie ungestört von den Menschen, sehen jedoch bald einer ganz neuen Bedrohung ins Auge: Auf der Insel befindet sich ein aktiver Vulkan, der auszubrechen und die gesamte Gegend unter Feuer und Asche zu begraben droht. Dinosaurierflüsterer Owen (Chris Pratt) und die ehemalige Parkmanagerin Claire (Bryce Dallas Howard) möchten das erneute Aussterben der Dinos um jeden Preis verhindern und kehren zur Rettung der Tiere auf die Insel zurück. Vor allem um seinen Saurier-Schützling Blue ist Owen besorgt. Der Raptor ist scheinbar unauffindbar in der Wildnis verschollen. Während Owen sich auf die Suche begibt, kommen die anderen Mitglieder seiner Expedition einer Verschwörung auf die Spur.

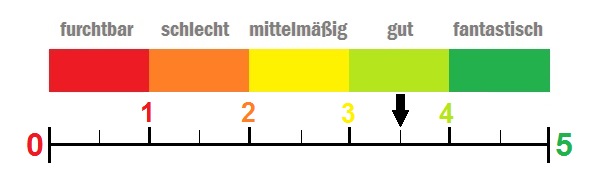

Jurassic World 2 spaltet wie schon der erste Teil die Gemüter. Sehr viele fanden ihn schrecklich, mir hat er inszenatorisch viel besser gefallen. Das lag vor allem an der Verpflichtung von Regisseur J.A. Bayona. Man merkte, dass man mit Bayona einen deutlich talentierteren Regisseur auf dem Regiestuhl hatte, der atmosphärisch und stilistisch ein wenig zurück wollte zu den Ursprüngen des Franchises.

Seine Horrorwurzeln merkte man hier deutlich und kam in einigen Szenen stark zur Geltung. Er arbeitete wieder mehr mit Animatronics und kreierte einige der besten Bilder und Szenen im gesamten „Jurassic Park„-Franchise. Die Einflüsse aus Bayonas früheren Filmen The Impossible, Das Waisenhaus und 7 Minuten nach Mitternacht spürt man jederzeit in Jurassic World 2: Fallen Kingdom.

Mich hat es auch nicht sonderlich gestört nur zwei große Locations zu haben. Ich mochte es sogar eher, dass man die zweite Hälfte den Bombast ein wenig drosselte und stilistisch zum Horrorfilm überging. Was aber an der Stelle nicht so gut funktionierte war dann das Drehbuch, das erneut von Colin Trevorrow beigesteuert wurde.

Die Charakterzeichnung blieb weiterhin dünn und nahezu alle Signaturemoves der Reihe findet man auch hier wieder. Egal ob saudumme Antagonisten, allen voran der schrecklich überzogene Dr. Wu, der einfach völlig unverständlich in jedem Film sein Unwesen treibt und nur Müll macht, bis hin zum T-Rex-Machina, der immer auftaucht, wenn man ihn zur Rettung braucht. Die Hauptrollen Claire und Owen sowie die Neuzugänge sind eindimensional. Insgesamt weist das Drehbuch auch super viele Parallelen zu Jurassic Park 2 auf und eine ganz spezielle Entscheidung am Ende des Films war natürlich mehr als dämlich, macht aber wiederum dann doch Lust auf den nächsten Teil.

Alles in allem ist für mich Jurassic World 2: Das gefallene Königreich besser als sein direkter Vorgänger, weil J.A. Bayonas Einflüsse deutlich spürbar sind. Leider kann bei so einem Mammutprojekt ein Regisseur nur bedingt seine Vision frei umsetzen und muss sich natürlich Studio sowie dem Drehbuch beugen, das deutliche Schwächen aufzeigte. Fallen Kingdom ist der bessere Film aber Jurassic World leichter zu konsumieren für stumpfe Unterhaltung.

Ant-Man and The Wasp

Seit den Ereignissen von „The First Avenger: Civil War“ steht Scott Lang alias Ant-Man (Paul Rudd), der im Spezialanzug seine Körpergröße massiv verändern kann, unter Hausarrest. Die meiste Zeit verbringt er nun einfach damit, ein guter Vater für seine Tochter Cassie (Abby Ryder Fortson) zu sein. Doch kurz vor Ablauf seiner Strafe wird er von seinem Mentor Dr. Hank Pym (Michael Douglas) und dessen Tochter Hope van Dyne (Evangeline Lilly) aus seinem Alltagstrott und wieder zurück ins Abenteuer gerissen. Scott soll Hank und Hope bei der Suche nach Hopes Mutter Janet (Michelle Pfeiffer) helfen, die vor langer Zeit bei einer gefährlichen Mission im subatomaren Raum verschwand. Doch bei ihrer Mission geraten Scott, Hope und Hank mit der mysteriösen Ghost (Hannah John-Kamen) aneinander, die ihre ganz eigenen Ziele verfolgt.

Ant-Man 2 ist für mich unfassbar schwer zu bewerten und einzuordnen, weil ich einige Aspekte zwar besser oder genauso gut fand wie beim Vorgänger, aber mich insgesamt der Film nicht nur kalt gelassen hat, sondern schließlich insgesamt auch nicht wirklich besser war. Die Eröffnungsszene gefiel mir beispielsweise noch besonders gut, weil sie kreativ konstruiert, spaßig und gefühlvoll war, auch, dass man Ant-Man mit ein paar Sätzen oder wenigen Szenen, wie der After-Credit-Szene, zumindest grob ins restliche MCU einbettete, war gut.

Auch die Actionmomente waren wie gewohnt stylisch, kreativ und auch immer mit der richtigen Prise Humor gewürzt. Der Supporting-Cast hingegen war ein wenig Hit & Miss, was aber nicht wirklich an der schauspielerischen Leistung lag, sondern an ihren Figuren und dem Drehbuch. Michael Pena war wie schon im ersten Teil ein humoristischer Showstealer und Evangeline Lillys Aufstieg zur Hauptrolle hat dem Film gutgetan. Die neue Rolle von Michelle Pfeiffer war stark, aber auf der Seite der Gegenspieler hatte der Film weitaus mehr Probleme.

So macht Hollywood innerhalb weniger Monate zweimal denselben Fehler einen so begnadeten Darsteller wie Walton Goggins für eine so generische Bösewichtrolle zu verheizen. Tomb Raider hat daran gekränkelt und Ant-Man and The Wasp tut es ihm gleich. Die Antagonisten sind langweilig, in die Story gequetscht und eigentlich nur da, um zwischendurch immer mal jemanden in den Ring zu werfen, den unsere Helden verprügeln können. Auch Ghost, angepriesen als große Gegenspielerin, verschenkt zu viel Potenzial um wirklich im Gedächtnis zu bleiben.

Achja und was mich besonders gestört hat war diese endlose Exposition von Dingen, vor allem wird immer so getan als ob es das absolut selbstverständlichste und logischste ist was sie dort erzählen. Ich kann es einfach nicht leiden, wenn die Figuren in einer ausweglosen und nie dagewesenen Situation stecken und plötzlich ein Charakter auf die abstruseste Lösung kommt und erstmal 2 Minuten Gibberish über Quantenspektralplasmoiden, die man bei der Mondfinsternis im umgekehrten Uhrzeigersinn mit Feenstaub bestreuen muss, weil man sonst erst in 120 Jahren wieder die Planetenkonstellation dafür bekommt, redet.

Besonders unglaubwürdig wird es dann bei Michelle Pfeiffer, die Jahrzehnte fernab jeglicher Wissenschaft, Technologie und Leuten IRGENDWIE überlebt hat und smarter als alle Mitmenschen ist, obwohl diese seit ihrem Verschwinden ein exponentiell wachsendes globales Wissen verpasst hat, geschweige denn Google. Insgesamt hatte ich meinen Spaß und war unterhalten, kann aber nicht behaupten, dass Ant-Man and The Wasp zu den besten Filmen im MCU gehört.

The Meg

Storyanriss:

Nachdem ein Tiefsee-U-Boot von einem ausgestorben geglaubten Riesenhai angegriffen wurde, sinkt das Fahrzeug in den tiefsten Graben des Pazifiks und liegt dort manövrierunfähig am Meeresgrund. Der Crew an Bord läuft allmählich die Zeit davon und daher engagiert der Meeresforscher Dr. Minway Zhang (Winston Chao) den erfahrenen Taucher Jonas Taylor (Jason Statham). Taylor ist zwar Experte für Bergungen in der Tiefsee, allerdings ist er vor Jahren schon einmal mit dem urzeitlichen Riesenhai, einem mehr als 20 Meter langen Megalodon, aneinandergeraten. Doch gemeinsam mit Dr. Zhangs Tochter Suyin (Bingbing Li) muss er nun seine Ängste überwinden und schwere Geschütze auffahren, um den eingeschlossenen Menschen zur Hilfe eilen zu können – und die Weltmeere von der Schreckensherrschaft des Urzeitmonsters zu befreien.

Dumm, spaßig und unterhaltsam. Für mich ist es zwar nach wie vor kaum vorstellbar wie so ein typischer Hai-Film ein so gigantisches Budget von 130 Mio $ bekommen konnte, aber eigentlich freue ich mich immer über diese Art Film. Das Problem an diesem Monsterbudget ist leider, dass es natürlich deutlich schwerer wird das Geld wieder einzuspielen und ich bilde mir ein, dass man es The Meg anmerkt, wann das Studio vermutlich nochmal zurückgerudert ist und Entscheidungen getroffen hat, um Risiken zu minimieren und letztlich mehr Geld an den Kinokassen zu generieren.

Offensichtlich ist natürlich wieder der Versuch den chinesischen Markt zu erreichen mit Darstellern & Schauplätzen, aber vor allem auch das PG13 Rating spielte eine gewichtige Rolle, die auch den ursprünglich geplanten Regisseur Eli Roth vom Projekt wegtrieb. Ich finde bei derart Filmen muss man zu 100% reingehen und beispielsweise mit allem was man zur Verfügung hat besondere Momente schaffen. The Meg bietet zwar auch coole Bilder und Ideen, aber wie Regisseur Jon Turteltaub verriet, musste er häufig coole Ideen streichen um den Richtlinien gerecht zu werden. Wenn da beispielsweise 5x im Film ein Hubschrauber 5m über dem Megalodon schwebt, dann erwarte ich auch irgendwann den cheesy Kill vom Hai.

The Meg ist eine mixed-bag, die nicht weiß, was sie sein will. Soll der Film eher einen düsteren oder komödiantisch-leichten Ton haben, wie ernst nehmen sich die Figuren und sind sich die Schauspieler bewusst an was für einem Projekt sie gerade arbeiten? Mehr Selbstironie hätte The Meg gut getan und keine erzwungenen Storyelemente um Familienehre und Co.

Ich mochte die Erklärung hinter dem Megalodon, auch Jason Statham sowie Bingbing Li haben mir gefallen, die Effektivität des Humors schwankte. Alles in allem hatte ich aber meinen Spaß und war unterhalten. Ich finde es beachtlich, dass im Jahr 2018 noch so ein Film vor allem in dieser Größenordnung produziert wird und sehe Filme wie The Meg lieber als den zwölften generischen The Rock Blockbuster pro Jahr.

The Equalizer 2

Robert McCall (Denzel Washington) war ein Killer, der für die Regierung arbeitete – und ist heute ein Agent im Ruhestand, der sich um die Menschen in seinem Wohnviertel kümmert. Er fährt einen alten Mann umher, der den Holocaust überlebte, ohne dabei so viel Geld zu berechnen, wie möglich wäre. Er macht Graffitis weg, die Häuserwände verunstalten und manchmal greift er auch wieder zu Gewalt – dann nämlich, wenn eine Frau bei ihm einsteigt, die kurz zuvor vergewaltigt wurde und er ihren Peiniger bestraft. Doch schließlich meldet sich Robert McCalls Vergangenheit zurück. Seine Ex-Chefin Susan Plummer (Melissa Leo) ist in Europa einem Mordfall um einen US-Agenten auf der Spur – und wird selbst ermordet. McCall will nicht akzeptieren, dass jemand die letzte Freundin getötet hat, die ihm noch verblieb.

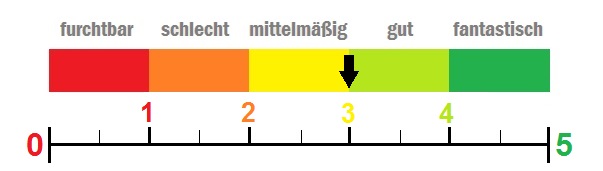

The Equalizer 2 fängt sehr stark an und lässt mit voranschreitender Spielzeit ordentlich Federn. Denzel Washington ist wie immer super charismatisch und mir gefiel gerade zu Beginn der Aufbau der Geschichte, die vielen kleinen Nebengeschichten und Denzels Charakterentwicklung vom Einsiedler zum Helfer seiner Nachbarschaft. Vor allem, wenn er es als Uberfahrer mit einer Gruppe reicher Schnösel aufnimmt, gibt es nicht nur von den Protagonisten eine 5/5-Bewertung, sondern auch von mir. Die übergreifende Geschichte setzt aber definitiv keine neuen Maßstäbe im Bereich der Innovation und findet nur müßig Anknüpfungspunkte zu den Nebengeschichten.

Wichtig für einen Actionfilm wie The Equalizer 2 ist natürlich die besagte Action und die war wie gewohnt hochwertig und brutal von Regisseur Antoine Fuqua inszeniert. Was ich jedoch nicht ganz nachvollziehen konnte war die Idee zum Finale, was für mich den Film extrem runtergezogen hat. Maßlos übertrieben, teilweise arg billig, sau dumm und so unnötig forciert. Insgesamt blieb The Equalizer 2 hinter den Erwartungen zurück und bot keine wirkliche Steigerung zum Vorgänger.

Das größte Highlight bei meiner Vorstellung war eigentlich der komische Typ im Publikum, der nach einer Stunde völlig willkürlich Denzel, Publikum und die Mitarbeiter schreiend beleidigt hat wie der größte Idiot auf Erden und von der Polizei nach 20 Minuten abgeführt wurde. Immerhin gab es als Entschädigung für uns ein freies Kinoticket – worth it.

Predator – Upgrade

Die Predatoren sind genetisch und technologisch hochgezüchtete Jäger aus dem All, die von Planet zu Planet reisen, um sich auf diesem jeweils mit dem stärksten Einheimischen im Duell zu messen (im „Predator“-Original von 1987 war das der von Arnold Schwarzenegger verkörperte Major Dutch Schaefer). Dieses Mal bekommen es der Sniper Quinn McKenna (Boyd Holbrook) und sein Team ungeplant mit einem Predator zu tun, als dieser plötzlich ganz in der Nähe ihres Einsatzortes mit seinem Raumschiff abstürzt. Zwar gelingt es Quinn, das Alien unschädlich zu machen und zudem einige von dessen Ausrüstungsgegenständen an seinen Sohn Rory (Jacob Tremblay) zu verschicken, aber anschließend wird er in eine Einrichtung für psychisch auffällige Veteranen gesteckt. So soll er unschädlich gemacht werden, denn die Bevölkerung weiß schließlich immer noch nicht, dass immer mal wieder Predatoren auf unserem Planeten vorbeischauen.

Die Kritiken sind weitestgehend negativ, die Box-Office-Zahlen mau und zu alledem stand der Film die letzten Wochen vor allem wegen eines Themas im Rampenlicht: Die Besetzung von Steven Wilder Striegel, einem bestraften Sexualstraftäter, der ein halbes Jahr absitzen musste, weil er ein damals 14-jähriges Mädchen über das Internet zum Sex verführen wollte. Er ist ein guter Freund des Regisseurs Shane Black, der ihn ohne Absprache mit Cast & Produktionen für eine kleine Rolle besetzte.

Er drehte eine Szene mit Olivia Munn, die ausgerechnet noch einen Unterton von sexueller Belästigung hatte. Olivia Munn wurde über Striegels Vergangenheit informiert und legte sich daraufhin mit dem Studio an und forderte die Szene rauszuschneiden. Ihrer Forderung wurde zwar nachgegangen, aber sie musste dafür Gegenwind von hochrangigen Entscheidern ertragen, die anscheinend noch immer nicht von #metoo gehört haben.

Doch kommen wir zum Film, denn der ist leider genauso messy wie die Produktionsgeschichte. Ich hatte große Hoffnungen in Shane Black, der zwar nicht immer gute Filme dreht, aber so viel Potenzial besitzt, was er uns mit seiner Arbeit an Lethal Weapon, Nice Guys und viele mehr schon häufig bewiesen hat. Zusätzlich war er schon im Original Predator als Schauspieler zu sehen und arbeitete bereits damals auch hinter den Kulissen am Film. Nun sollte er also zurückkehren zu diesem Franchise um den Predator ins Jahr 2018 zu befördern – leider gelingt ihm das nicht auf jeder Ebene.

Predator – Upgrade fängt echt stark an, die ersten 30-40 Minuten waren stimmungsvoll und inszenatorisch gelungen. Die Geschichte und die Figuren wurden interessant eingeführt. Der Cast ist gespickt mit bekannten Namen, die eine skurrile aber sehr lustige Chemie miteinander haben, die zuweilen anstrengend sein kann, aber trotzdem eines der Highlights des Films darstellte. Diese Machos hauen sich derbe Sprüche um die Ohren und bringen sich ständig in skurrile Situationen. Mittendrin Olivia Munn, die selbst gut austeilt – sei es auf verbaler oder Actionebene. Sie sind zusammen mit einigen interessanten Ideen und Konzepte für das Franchise das Herzstück des Films.

Dennoch entwickelt sich der Actionblockbuster sehr merkwürdig weiter innerhalb der Laufzeit. Die Plotholes werden größer, die Figuren und Entscheidungen dümmer, teilweise gibt es Anschlussfehler, bei denen man merkt wie oft der Film im Nachhinein neu geschnitten werden musste. Die letzte Szene macht zwar Bock auf einen eher unwahrscheinlichen Nachfolger, ist aber genau genommen ziemlich unlogisch.

Predator – Upgrade ist eine nette Hommage an 80er Actionfilme, mit saftigen Onelinern, einem coolen Cast, mehr Humor als üblich auf der Habenseite und vielen Logiklöchern, einer überladenen Geschichte und einem schwachen titelgebenden Helden auf der anderen.