Amerikanisches Idyll

Storyanriss:

Die 1960er in den USA: Es sieht ganz so aus, als habe der legendäre Highschool-Athlet mit jüdischen Wurzeln, Seymour „Swede“ Levov (Ewan McGregor), das perfekte Leben. Verheiratet mit der ehemaligen Schönheitskönigin Dawn Dwyer (Jennifer Connelly) und gesegnet mit der gemeinsamen Tochter Merry (Dakota Fanning) hat Seymour erfolgreich das Geschäft seines Vaters übernommen. Die Bilderbuchfamilie lebt in einem schönen Haus auf dem Land. Doch während des Vietnamkrieges ändert sich das Leben der Levovs drastisch: Merry tritt einer Gruppe politisch motivierter Aktivisten bei, um gegen die amerikanische Beteiligung am Krieg zu protestieren. Und dabei bleibt es nicht: Nach einem Bombenattentat, bei dem sie Hauptverdächtige ist, verschwindet Merry. Seymour setzt nun alles daran, seine geliebte Tochter wiederzufinden

Fazit:

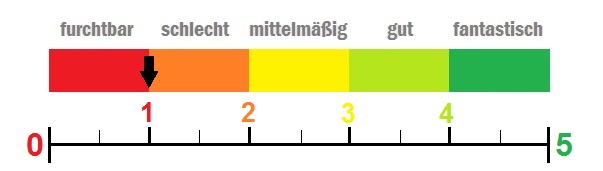

Was ein Scheiss. Mit zunehmender Spieldauer hat mich dieser Film immer stärker aufgeregt. Ewan McGregors Regiedebüt nimmt sich, wie üblich bei einem solchen Wechsel auf den Regiestuhl, eines Buchstoffes an. Für sein Drama steht er neben Jennifer Connelly und Dakota Fanning auch selbst vor der Kamera. Die grobe Idee der Geschichte hatte im Vorfeld für mich sehr großes Potential, das der Film aber letztlich absolut nicht ausschöpfen konnte. Ich habe das Buch nicht gelesen, muss aber davon ausgehen, dass die Story auch dort dann so dumm ist, weil Änderungen an solchen Eckpfeilern doch wohl zu viel wären. Die Geschichte kann ich also Ewan McGregor wohl kaum persönlich anlasten, sondern dem Autoren des Buches, Philip Roth.

Wofür ich ihn aber kritisieren kann sind dann die teils überhastete und nur wenig ausgearbeitete Charakterentwicklung. Manche Figuren drehten sich in 5 Minuten um 180° und andere konnten im gesamten Film keine Entwicklung durchmachen – beides nicht geschickt gelöst. Ziemlich negativ sind mir auch die ersten 30 Minuten aufgefallen, die merkwürdigerweise total drüber und overacted waren und so schon fast das Gefühl aufkam, dass man hier eine Satire sieht. Amerikanisches Idyll konnte mich auf keine Art überzeugen und hat mich durch die dumme Geschichte letztlich nur geärgert.

Paterson

Storyanriss:

Paterson (Adam Driver) arbeitet als Busfahrer in einer Kleinstadt, die genauso heißt wie er selbst: Paterson im US-Bundesstaat New Jersey. Jeden Tag geht er dort seiner Routine nach – er fährt dieselbe Route, beobachtet dabei das Geschehen außerhalb seiner Windschutzscheibe und hört Bruchstücke von Gesprächen seiner Passagiere. In seiner Mittagspause setzt er sich in einen Park und schreibt Gedichte in sein kleines Notizbuch. Am Abend geht er mit seinem Hund spazieren, bindet ihn vor einer Bar an und trinkt exakt ein Bier. Anschließend kehrt er nach Hause zurück, zu seiner künstlerisch ambitionierten Frau Laura (Golshifteh Farahani), die im Gegensatz zu ihm immer wieder neue Projekte startet – vom Muffin-Backen über E-Gitarre-Spielen bis hin zum Umdekorieren des Hauses, in dem überall ihr schwarz-weißes Lieblingsmuster zu finden ist.

Fazit:

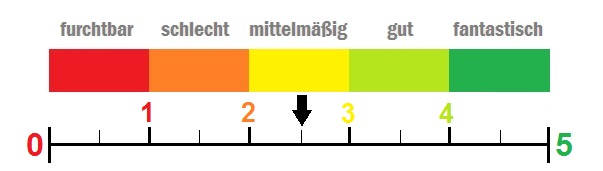

Also wenn Amerikanisches Idyll für mich einer der schlechtesten Filme des Jahres war, dann ist Paterson definitiv der bislang langweiligste Film gewesen. Ich kann nicht mal wirklich behaupten, dass Paterson ein schlechter Film ist, weil irgendwie kann man über diesen, auf allen Festivals gefeierten Indifilm, nichts wirklich Brauchbares sagen. Mich erinnert die Situation ein wenig an Locke aus dem Jahr 2013, wo ich bis heute nicht verstehen kann warum der so gut sein soll, denn leider war auch dieser Film unendlich lahm. Dafür habe ich wiederum Boyhood gemocht, der es 2014 sogar auf #1 meiner Top10 des Jahres geschafft hat, aber selbst die relativ dünne Story von Boyhood – und diese wurde damals am häufigsten kritisiert – war deutlich interessanter als alles was Paterson mir zu bieten hatte.

Um meinen guten Kumpel zu zitieren handelt es sich bei Paterson um einen „Slice of Life“-Film, der sich einfach mit einer speziellen Facette eines absoluten Durchschnittsbürgers befasst und uns so auch ultra realistisch aufzeigt, dass eben nicht jedes Leben für Jedermann gleich spannend ist, man aber trotzdem damit glücklich sein kann. Mir hat Paterson – sowohl filmisch als auch philosophisch – jedenfalls absolut nichts gegeben und ich bezweifel, dass es euch anders gehen würde. Keine Empfehlung – trotz Kritikerhype.

Florence Foster Jenkins

Stoyanriss:

1944: Eigentlich könnte sich die Millionärin Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) zurücklehnen, ihren Reichtum genießen und in Saus und Braus leben, doch sie fühlt sich zu Höherem berufen und strebt deswegen eine Karriere als Opernsängerin an. Zunächst tritt sie nur bei privaten Konzerten an der Seite des talentierten Pianisten Cosmé McMoon (Simon Helberg) und fernab von unabhängigen Kritikern auf. Das Publikum besteht ausschließlich aus ihr wohlgeneigten Menschen – und das aus gutem Grund: Jenkins singt, obgleich sie das nicht so sieht, furchtbar. Und sie hat einen Traum, der ihrem Manager und Ehemann St. Clair Bayfield (Hugh Grant) ob der zu befürchtenden Blamage Kopfzerbrechen bereitet: Florence Foster Jenkins möchte in der berühmten Carnegie Hall beweisen, dass sie die beste Opernsängerin der Welt ist.

Fazit:

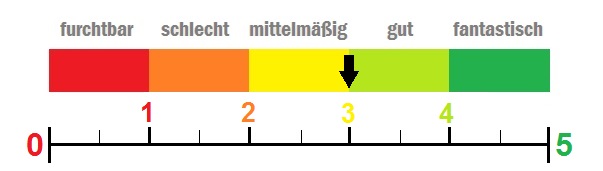

In seinem neusten Film beleuchtet Regisseur Stephen Frears (The Queen) erneut eine wahre Geschichte und strickt aus dieser skurrilen Story passenderweise eine Komödie mit Herz. Florence Foster Jenkins war prinzipiell kein schlechter Film, hat mich jetzt aber auch nicht total begeistert. Sehr gut waren vor allem die Leistungen von – überraschender Weise – Hugh Grant und natürlich Meryl Streep, die man einfach nie aus dem Rennen um eine Oscarnominierung streichen kann. Auch hier zeigt sie wieder deutlich ihre Klasse, denn nachdem sie schon in Into the Woods bewiesen hat, dass sie durchaus singen kann, gelingt es ihr hier allen Beteiligten Gegenteiliges glauben zu machen.

Im Prinzip singt sie perfekt richtig scheiße, zieht dabei aber ihre Figur zu keinem Zeitpunkt ins Lächerliche, weil sie die Tragik dahinter wirklich gut rüberbringt. Florence Foster Jenkins hat die Musik geliebt, gefördert und war einfach ernsthaft davon überzeugt dass sie gut singen kann, weil sich aus vielen Gründen Niemand traute ihr die Wahrheit zu sagen. Den vielleicht komplexesten Charakter spielt Hugh Grant auch einfach super, wer mir hingegen nicht so gut gefallen hat war Simon Helberg, den ihr aus The Big Bang Theory kennt. Seine Figur verkörpert am ehesten die Rolle des Kinozuschauers und soll unseren Bezugspunkt in der Geschichte darstellen. Die Rolle gibt das durchaus her, doch Helberg hat für mich teils gnadenlos overacted – manchmal ist weniger mehr.

Des Weiteren hat mich wie auch schon bei Findet Dorie das eigentliche Gimmick des Films ein wenig gestört. Ja, Florence singt furchtbar mies, aber das bringt natürlich auch die Reaktion mit sich, dass man genervt ist und möglichst wenig davon hören will, nur muss man ständig wieder diese Tortur mitmachen, weil es die Story verlangt.

Trotz dieser Kritik muss ich aber sagen, dass Florence Foster Jenkins darüber hinaus interessant, recht witzig und insgesamt einfach gut war. Auch die realen Aufnahmen zum Schluss waren klasse.

Underworld 5: Blood Wars

Storyanriss:

Vampirkriegerin Selene (Kate Beckinsale) muss erkennen, dass sich die Welt gewandelt hat und das Geheimnis um die Existenz von Vampiren und Werwölfen gelüftet wurde, woraufhin die Menschen alles daran setzen, beide Seiten auszulöschen. Indes denkt der Anführer des Lykaner-Clans, Werwolf Marius (Tobias Menzies), selbst im Angesicht der gemeinsamen Bedrohung nicht an einen Frieden mit den Vampiren. Selene kehrt schließlich aufs Schlachtfeld zurück und muss sich gegen zahlreiche Angreifer aus den Reihen der Werwölfe zur Wehr setzen – aber auch einige verräterische Vampire sind der ausgezeichneten Kämpferin feindlich gesinnt. Dabei will Selene nur eins: Den ewig währenden Krieg gemeinsam mit David (Theo James) und dessen Vater Thomas (Charles Dance) endlich beenden, auch wenn sie dafür das ultimative Opfer bringen muss.

Fazit:

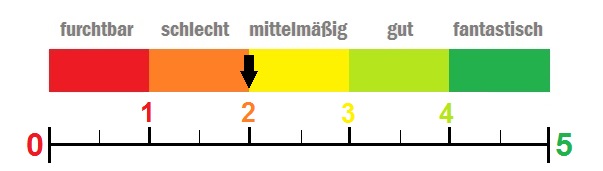

Ja, das war leider wieder nichts. Underworld 5: Blood Wars mangelt es an innovativen Visionen und versäumt es darüber hinaus sich wenigstens auf die alten Stärken zu besinnen. Gefühlt dreht sich die eh schon mangelhafte Geschichte seit etlichen Teilen im Kreis und ein Film ähnelt dem anderen stark. Vampire gegen Lykaner, Selene gehört nirgends mehr richtig dazu und ist letztlich dann doch der Schlüssel zu Allem – gewisse Parallelen zur „Resident Evil„-Reihe sind kaum abzustreiten. Langweilig: die Reihe ist mittlerweile so berechenbar, dass ich einfach die ersten 5 Minuten des Films schon zu 100% vorhersagen konnte, obwohl noch die Werbung lief.

Die Charaktere blieben bis auf wenige Ausnahmen blass und schwach, am liebsten habe ich eigentlich noch Tobias Menzies und Lara Pulver gemocht, deren Figuren zwar nicht wirklich facettenreicher waren als die anderen aber immerhin hatten die Darsteller eine ganz nette Ausstrahlung, die Lust auf mehr machte.

Da Underworld jetzt aber auch nicht zwangsläufig für die super gute Geschichte bekannt ist und man diese auch nur zum gewissen Grad erwartet, hätte mich der Film durchaus noch mit den Actionszenen überzeugen können, nur leider enttäuscht der 5. Ableger des „Underworld„-Franchises auch auf dieser Ebene. Bis auf wenige Momente sah das Ganze furchtbar aus und war langweilig, lieblos und schlicht schlecht inszeniert. 2016 darf man vom fünften Teil eines Action-Franchises einfach viel viel mehr erwarten.

Sully

Storyanriss:

Am 15. Januar 2009 wird der Pilot Chesley B. Sullenberger (Tom Hanks) zum absoluten Helden in den USA, aber auch auf der ganzen Welt, weil „Sully“, so sein Spitzname, mit seinem Airbus A320 eine Notwasserung auf dem Hudson River in New York durchführen muss und diese wie durch ein Wunder auch schafft. Zur Seite steht ihm dabei sein Co-Pilot Jeff Skiles (Aaron Eckhart). Das Drama nahm seinen Lauf, als nur kurz nach dem Start vom LaGuardia Flughafen ein Schwarm Vögel in das Triebwerk des Fliegers geriet und für deren Ausfall sorgte, sodass die Maschine abzustürzen drohte. Alle 155 Personen überleben die Notlandung nahezu unverletzt und trotzdem muss Sullenberger bei den nachfolgenden Untersuchungen zu dem Unfall und der Notlandung um seinen guten Ruf als erfahrener Pilot fürchten, den er sich mit mehr als 20.000 Flugstunden hart erarbeitet hat.

Fazit:

Clint Eastwood hinter und der beliebteste amerikanische Schauspieler Tom Hanks vor der Kamera, was kann da schon schief laufen? Ehrlich gesagt nicht besonders viel.

Sully erzählt die wahre Geschichte des Piloten Sullenberger, der 2009 155 Menschen mit einer Notwasserung auf dem Hudson River das Leben rettete. Nach den Ereignissen feiert das Volk ihn als Held, während die Behörden feststellen wollen, ob dieses höchst riskante Manöver überhaupt notwendig war oder es sicherer Alternativen gab.

Ich bin eigentlich kein sonderlich großer Anhänger von Nacherzählungen wahrer Ereignisse – vor allem wenn sie so durch die Medien gingen, weil da für mich letztlich dann doch ein wenig die Luft und Spannung raus ist, wenn man den Ausgang bereits kennt. Ehrlicher Weise muss ich aber auch gestehen, dass diese Filme selten dann wirklich so langweilig werden wie befürchtet und mir oft gut gefallen – so auch Sully. Schauspielerisch gibt es nichts zu beanstanden, wobei die Qualitäten eines Tom Hanks und seiner Schauspielkollegen kaum gefordert wurden, wir reden hier halt nicht von Cast Away oder Philadelphia.

Somit gebührt das größte Lob Regisseur Clint Eastwood, der mit nicht aufgeblasenen 90 Minuten einen sauberen Spagat aus Flashbacks, hauptsächlich zur Zeit des Absturzes, und den Ereignissen aus der Gegenwart, also die emotionale Bewältigung der Katastrophe und die Klärung der Schuldfrage, schafft. Das hat für mich alles super funktioniert, vor allem der Absturz war super inszeniert und insgesamt habe ich nicht nur paar zusätzliche Hintergrundinformationen bekommen, sondern wurde auch super unterhalten – eigentlich habe ich nicht wirklich was anzukreiden.