Aufbruch zum Mond

Storyanriss:

Der Ingenieur Neil Armstrong (Ryan Gosling) arbeitet Anfang der 60er Jahre als Testpilot für Jets und Raketenflugzeuge und hat mit seiner Frau Janet (Claire Foy) und den beiden Kindern Rick (Gavin Warren) und Karen (Lucy Stafford) eine liebende Familie hinter sich, die ihm den Rücke stärkt. Sein ganzes Leben ändert sich jedoch, als seine Tochter an einem Gehirntumor stirbt und die Familie nach einer Veränderung sucht. Diese bietet sich, als die NASA für ein Mondprogramm auf der Suche nach Piloten mit Ingenieurswissen ist. Neil nutzt die Chance und zieht mit seiner Familie nach Houston, wo er eine Ausbildung zum Astronauten beginnt. Nach etlichen Strapazen und Testflügen, kämpft sich der professionelle Ingenieur bis an die Spitze und wird bald gemeinsam mit Buzz Aldrin (Corey Stoll) und Mike Collins (Lukas Haas) mit der Apollo-11-Mission zum Mond geschickt.

Fazit:

Regiewunderkind und jüngster Oscar-Gewinner der Kategorie Beste Regie Damien Chazelle meldet sich nach dem Drummer-Drama Whiplash und dem rekordbrechenden Musical La La Land zurück mit einem Biopic über Neil Armstrong und die Mondlandung. Erstmals hat Chazelle nicht das Drehbuch zu einem seiner Filme beigesteuert und wie üblich war ich bei der Ankündigung dieses Projekt ein klein wenig enttäuscht, weil ich von so talentierten Schaffenden mir möglichst kreative neue Stoffe erhoffe und für mich dahingegen ein Biopic, bzw. Film der auf wahren Begebenheiten beruht das Malen-nach-Zahlen Äquivalent dazu darstellt. Es war abzusehen, dass es ein solider, guter Film werden würde, aber die Chance, dass er mich absolut aus den Socken haut war deutlich geringer.

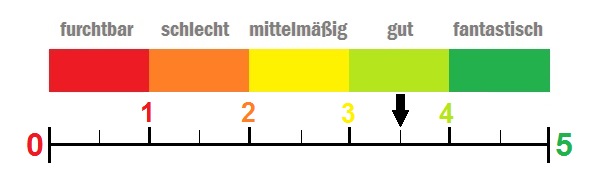

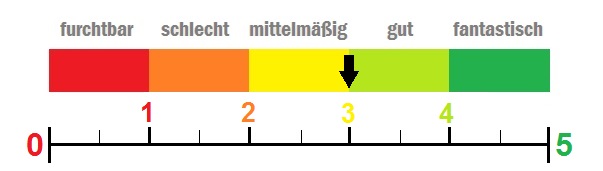

Letztlich sollte ich mit dieser Befürchtung recht behalten, denn handwerklich ist Aufbruch zum Mond / First Man wieder nahezu perfekt. Die Bilder sind schön, das Schauspiel authentisch, Kameraarbeit reduziert aber spitze, Drehbuch durchdacht, Musik stimmungsvoll untermalend, Effekte sind tricktechnisch herausragend. Eigentlich bietet der Film nichts worüber man wirklich meckern könnte, doch dennoch hat mich zum ersten Mal ein Damien Chazelle Film absolut kalt gelassen. Natürlich gibt es mit den vielen Opfern des wissenschaftlichen Wettrüstens, den Schicksalsschlägen und Konflikten in den Familien sowie der eigentlichen Mondlandung viele emotionale Steilvorlagen, doch so richtig wollte das bei mir nicht zünden und auch die 140 Minuten Laufzeit merkte ich dadurch mehr.

Aufbruch zum Mond ist ein handwerklich beeindruckendes Biopic, das bei mir zwar emotional nicht landen konnte wie es Neil Armstrong einst auf dem Mond tat, aber dennoch eine große Rolle bei den Oscars spielen könnte.

Nur ein kleiner Gefallen

Storyanriss:

Seit dem Tod ihres Mannes muss Stephanie (Anna Kendrick) ihren Sohn Miles (Joshua Satine) alleine versorgen. Als mäßig erfolgreiche Mom-Bloggerin lässt sie dabei ihre Umwelt an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben. Zudem ist sie ungemein hilfsbereit. Daher ist es für sie selbstverständlich, ihrer neuen Freundin auszuhelfen: Mode-PR-Chefin Emily (Blake Lively) bittet sie darum, Sohn Nicky (Ian Ho) nach der Schule für ein paar Stunden mit nach Hause zu nehmen. Doch am Abend erscheint Emily nicht, um ihren Sprössling abzuholen. Tage und Wochen ziehen ins Land, in denen sich Stephanie zusammen mit Emilys Mann Sean (Henry Golding) um den Jungen kümmert und versucht Emily zu finden.

Fazit:

Oh, wie habe ich mich auf diesen Film gefreut. Als Fan von Blake Lively und Anna Kendrick haben mir bereits die Monate vor dem Deutschlandstart viel Spaß gemacht, weil die beiden ein Duo bilden, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche, aber sehr froh war es zu bekommen. Beide Schauspielerinnen beherrschen das Social-Media-Game sehr gut, bringen immer viel Spaß, sind schlagfertig und rocken mit ihrer sympathischen Art die Promo-Interviews.

Paul Feigs neuester Film ist ein origineller, bizarrer Mix aus bitterböser, schwarzhumoriger Komödie, Satire und Psycho-Thriller. Nur ein kleiner Gefallen treibt dir manchmal die Schamesröte ins Gesicht, lässt dich laut lachen über bissigen Spitzen gegenüber Rollenklischees und der Gesellschaft und bietet darüber hinaus auch ein wenig Rätselspaß für Thrillerfans. Die Geschichte ist so reich an Twists und Turns, so dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Glaubwürdigkeit der Geschichte schon leidet. Jedoch werden diese Momente dann aufgefangen durch die schwarzhumorigen Elemente des Genre-Mix‘ und wirken damit nur noch halb so schlimm. Ja, einige Wendungen, gerade zum Ende hin, sind vielleicht ein wenig zu viel und wie bei so einer explosiven Kombination sämtlicher Genres, gibt es immer die Momente, wo man lieber mehr Thriller gehabt hätte als ein witziger Einschub kommt und vise versa.

Nur ein kleiner Gefallen ist sicherlich kein Meisterwerk geworden, dessen frischer Genre-Mischmasch gleichermaßen Fluch und Segen ist. Es ist auch schwierig den Film zu empfehlen, weil er wohl weder die Anforderungen von Hardcore-Thrillerfans als auch Hardcore-Comedyfans vollends befriedigt. Mir persönlich hat dieses mutige Experiment aber gefallen und allein die gute Chemie des Casts bietet einen Pluspunkt gegenüber der Konkurrenz.

Bohemian Rhapsody

Storyanriss:

Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury (Rami Malek) und seine Bandmitglieder Brian May (Gwilym Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) und John Deacon (Joseph Mazzello) die Band Queen. Schnell feiern die vier Männer erste Erfolge und produzieren bald Hit um Hit, doch hinter der Fassade der Band sieht es weit weniger gut aus: Freddie Mercury, der mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara heißt und aus dem heutigen Tansania stammt, kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht, sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Schließlich verlässt Mercury Queen um eine Solokarriere zu starten, doch muss schon bald erkennen, dass er ohne seine Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er mittlerweile an AIDS erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder noch einmal zusammenzutrommeln und beim Live Aid einen der legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hinzulegen.

Fazit:

Bohemian Rhapsody hat vor seiner Veröffentlichung vor allem Schlagzeilen gemacht, weil es mitten in der Produktion und den Dreharbeiten den Regisseur Bryan Singer verlor. Singer wurde zu diesem Zeitpunkt vorgeworfen vor einigen Jahren einen Jugendlichen sexuell missbraucht zu haben, doch öffentlich gaben sowohl Bryan Singer als auch das Studio die merkwürdige Begründung, dass er einfach nicht am Set erschien und deswegen gefeuert wurde. Singer hingegen bestreitet die Vorwürfe und behauptet er hätte sich um ein schwerkrankes Familienmitglied kümmern müssen. Es soll auch Probleme am Set mit Star Rami Malek gegeben haben. Was letztlich auch stimmen mag, Regisseur Dexter Fletscher – der uns bereits mit dem sehr guten Eddy the Eagle Biopic überzeugen konnte – hat übernommen.

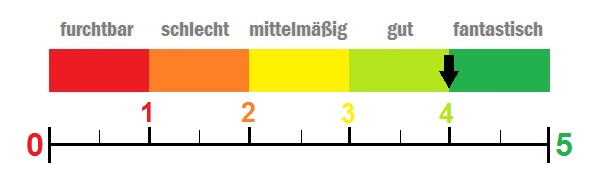

Bohemian Rhapsody ist insgesamt eher ein Wohlfühlfilm geworden, der zwar die Probleme wie die HIV-Erkrankung oder die Probleme innerhalb Queens anspricht, aber auch nur anreißt. Letztlich geht um den Ikonenstatus Queens, ihre Erfolge und natürlich die beliebte Musik. Freddie Mercury wurde grandios von Rami Malek dargestellt. Neben Malek fand ich vor allem Lucy Boynton als die Liebe seines Lebens Mary Austin herausragend. Absolut faszinierend war die detailgetreue Nachbildung einiger Ereignisse. Das Finale, der Life Aid Auftritt in Wembley, war einfach fantastisch und garantiert Gänsehaut. Die Musik spielt neben Malek wohl die zweite Hauptrolle und war wenig überraschend geil. Ich habe den Film nur mit einem Dutzend Menschen gesehen und hatte schon meinen Spaß, aber es gab wohl in Wembley eine Aufführung mit Tausenden Fans, die sicherlich eines der Highlights des Jahres gewesen sein muss für jeden der teilnehmen durfte.

Klare Empfehlung für Bohemian Rhapsody, der meiner Meinung nach alles hält was er verspricht und ein gut gemachtes Biopic ist.

Operation: Overlord

Storyanriss:

Eine amerikanische Soldatentruppe landet am Vortag des D-Days in einem nordfranzösischen Dorf, das von deutschen Truppen besetzt ist, nachdem ihr Flugzeug abgeschossen wurde. Die Alliierten, unter ihnen der von der Army eingezogene Boyce (Jovan Adepo), und Ford (Wyatt Russell), müssen sich nun hinter feindlichen Linien durchschlagen und müssen einen Radarturm zerstören. Nur so können sie ihre Kameraden, die sich am Strand befinden, unterstützen. Doch dann macht Boyce eine schreckliche Entdeckung: Unter einer Kirche haben Nazis ein Labor eingerichtet, in dem sie fürchterliche Experimente durchführen. Und bald stehen sie Gegnern gegenüber, die die Welt noch nie gesehen hat. Obwohl es nicht Boyces Autrag ist, möchte er den Menschen helfen.

Fazit:

Gerüchten zu Folge sollte Operation: Overlord erneut von Produzent J.J. Abrams (Star Wars Episode 7) in sein Cloverfield-Universum eingebunden werden, wie es auch schon zuvor nachträglich mit dem grandiosen 10 Cloverfield Lane und dem diesjährigen, leider sehr enttäuschenden Cloverfield Paradox geschehen ist. Glücklicherweise hat sich dieses Gerücht letztlich nicht bestätigt.

Operation: Overlord steht für sich und kann in einem Genre oder mit seiner Thematik der Zombie-Nazis vor allem mit einem punkten: Budget. Normalerweise werden solche Nischenstreifen super günstig gedreht, doch hier ist mit 38 Millionen mal richtig Budget dahinter und das sieht man. Allein der Anfang ist schon richtig beeindruckend und muss sich nicht sonderlich vor der Kriegsfilm-Konkurrenz verstecken. Die Optik ist Spitze, die Effekte gut und Set-Design sowie Make-Up richtig stark.

Für einen Großteil des Films handelt es sich auch eher um einen Kriegsfilm, der dann akzentuiert und vor allem im letzten Drittel auf schaurig schöne Art und Weise die „Zombie“-Elemente einflechtet. Der Cast war zwar bis auf Kurt Russells Sohn Wyatt Russell eher unbekannt aber nicht weniger gut und überzeugend als wirklich namhafte Darsteller. Ich habe Operation: Overlord sehr genossen und als eine der größten, positiven Überraschungen des Filmjahres abgespeichert. Klare Empfehlung für Genre-Fans.

Bad Times at the El Royale

Storyanriss:

Das heruntergekommene Hotel El Royal an einem Abend in den Sechzigern: Es ist ein merkwürdiger Haufen an Leuten, den der Concierge Mike Miller (Lewis Pullman) heute in Empfang nimmt, bestehend aus dem Priester Daniel Flynn (Jeff Bridges), der Sängerin Darlene Sweet (Cynthia Erivo), dem Staubsaugervertreter Laramie Seymour Sullivan (Jon Hamm) und einer mysteriösen Unbekannten (Dakota Johnson). Jeder dieser Gäste merkt, dass etwas im Hotel ganz und gar nicht stimmt und schon bald wird ihnen klar, dass alles andere als eine normale Nacht im El Royal bevorsteht.

Fazit:

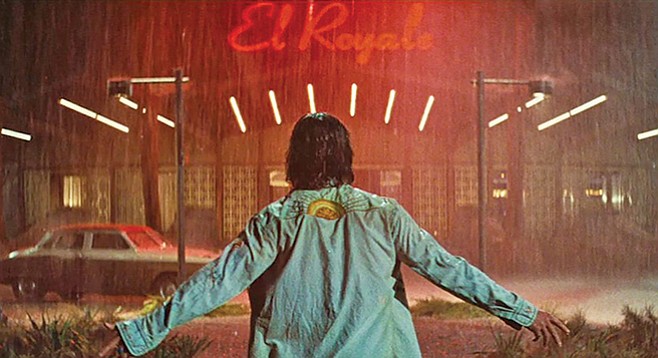

Bad Times at the El Royale ist nicht nur die vermutlich beste Tarantino-Hommage die ich je gesehen habe, sondern auch eine der positivsten Überraschungen im Kinojahr 2018 – zumindest für mich. Trotz abschreckender Lauflänge von saftigen 140 Minuten, fand ich den Film durch die Art und Weise wie er erzählt wurde, nämlich in verschachtelter Kapitelform, die nach und nach mehr Details und Geheimnisse sowie Hintergründe preisgibt, sehr unterhaltsam erzählt.

Kurzweilig wäre vermutlich zu hoch gegriffen, aber mich hat der Film reingesaugt in seine Geschichte. Das Drehbuch, Schauspiel, der Ideenreichtum und die Inszenierung haben mich überzeugt. Ich kann nur jedem raten, keinen Trailer vorab zu sehen und sich im Blindflug auf den Film einzulassen. Bad Times at the El Royale ist am ehesten als eine Kombination aus Tarantinos The Hateful Eight und Reservoir Dog zu beschreiben und wenn euch diese Art Film gefällt, könnt ihr hier nicht viel falsch machen. Drehbuchautor und Regisseur, der unter anderem die Daredevil Serie, Cabin in the Woods & der Marsianer geschrieben hat, liefert einen sehr speziellen aber virtuos inszenierten Film ab, der sich nicht verstecken brauch vor der Genrekonkurrenz.

Venom

Storyanriss:

Als Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed), Chef der mysteriösen Life Foundation, in den Besitz eines Organismus außerirdischen Ursprungs kommt, benutzt er diese sogenannten Symbionten, um mit ihnen Experimente an Menschen durchzuführen. Dank des Tipps der Konzern-Insiderin Dr. Dora Skirth (Jenny Slate) bekommt der Reporter Eddie Brock (Tom Hardy) Wind von Drakes fragwürdigen Machenschaften und beschließt – entgegen der Warnung seiner Freundin Anne (Michelle Williams) – der Sache auf den Grund zu gehen, schließlich versucht er schon seit langem, Drake das Handwerk zu legen. Bei seinen Nachforschungen in den Labors der Life Foundation kommt Eddie jedoch selbst mit einem Symbionten in Kontakt, der mit ihm zu einem neuen Wesen verschmilzt: dem mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Venom.

Fazit:

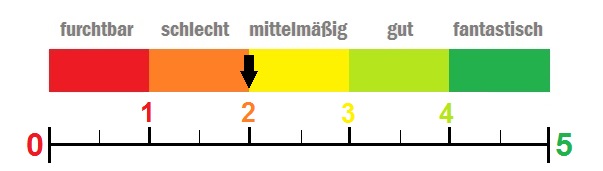

Venom bietet rückblickend wohl eine der skurrilsten Filmgeschichten dieses Jahr. Sonys Versuch mit Venom einen Antihelden mit einem jugendfreien Rating für die große Leinwand zu inszenieren, spaltete die Gemüter. Während er weitestgehend von Kritikern und auch dem Großteil der breiten Masse verrissen wurde, spielt Venom gleichzeitig unfassbar viel Geld an den Kinokassen ein und hört damit auch nicht auf. Noch abstruser wurde das ganze als dieser Film im chinesischen Markt startete und dort sogar mehr Geld einspielte als in jedem anderen Markt weltweit. Mittlerweile steht der Film bei 845 Millionen $ Einnahmen.

Auch ich fand den Film inhaltlich leider ziemlich mies. Abgesehen von Tom Hardys Performance, der grandiose Buddy-Momente mit seinem neuen Kumpel hatte und schauspielerisch so alles rausreißt in dem Film, ist der große Rest leider eine Enttäuschung. Ich hatte mich echt auf Ruben Fleischers neuen Film gefreut, weil ich sein Zombieland liebe, aber wir bekommen den gleichen CGI-Bosskampf wie so üblich in Superheldenfilmen, bekommen den klassichen Evil-CEO Charakter, unterforderte Schauspieler in flachen Rollen und die Action zieht bis auf die erste Sequenz überhaupt nicht, weil man einen der brutalsten Figuren im Comic-Universum so stark zensiert – um sich einer möglichen Kooperation mit Spider-Man keine Steine in den Weg zu legen – das sie einfach keinen Spaß machen.

Er kämpft gegen Leute, die er lieber nicht umbringt, weil diese ja eigentlich nur ihren Job machen und das Leute stören würde, man kämpft in dunklen Räumen und Rauchschwaden, damit man möglichst gar nichts erkennt oder man schneidet halt vorher nur weg und deutet an. Venom war echt schwach und vermutlich der schwächste Comicbuchfilm des Jahres und trotzdem hoffe ich auf einen viel besseren zweiten Teil, der nach diesem gigantischen finanziellen Erfolg sicher sein sollte. Don’t fuck it up, Sony!“