Storyanriss:

Die siebzehnjährige Ruby (Emilia Jones) ist mit einer Stimme gesegnet, die ihre Eltern nicht hören können. Sie ist das einzige hörende Mitglied einer gehörlosen Familie – ein CODA, Child of Deaf Adults. Ihr Leben dreht sich darum, als

Dolmetscherin für ihre Eltern Jackie (Marlee Matlin) und Frank (Troy Kotsur) zu fungieren und jeden Tag vor der Schule mit ihrem Vater und ihrem älteren Bruder Leo (Daniel Durant) auf dem angeschlagenen Fischerboot der Familie zu arbeiten. Doch als Ruby dem Chorclub ihrer Highschool beitritt, entdeckt sie ihr Talent für den Gesang und fühlt sich zu ihrem Duettpartner Miles (Ferdia Walsh-Peelo) hingezogen. Von ihrem enthusiastischen Chorleiter Bernardo (Eugenio Derbez) ermutigt, sich an einer renommierten Musikschule zu bewerben, ist Ruby hin- und hergerissen zwischen den Verpflichtungen gegenüber ihrer Familie und dem Verfolgen ihrer eigenen Träume.

Fazit:

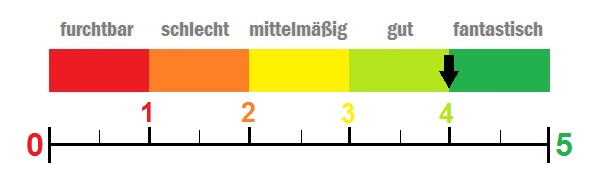

Was für ein fantastischer Film. Unter den diesjährigen Nominierten für die Kategorie „Bester Film“ gehört CODA definitiv zu denjenigen die mich am meisten emotional berührt haben.

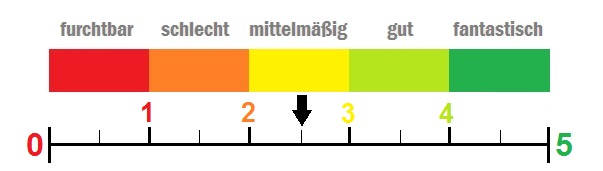

Ja, es handelt sich hierbei quasi um ein 1 zu 1 Remake des französischen Films Verstehen Sie die Béliers? aus dem Jahr 2014. Die Geschichte spielt nun in Gloucester statt Frankreich und die Familie verdient mit der Fischerei statt selbstgemachtem Käse ihr Geld, aber zu 90% bekommt man sehr ähnliche Storybeats vorgesetzt. Typisch Amerikaner: lieber ein US-Remake drehen, statt einen internationalen Film zu synchronisieren.

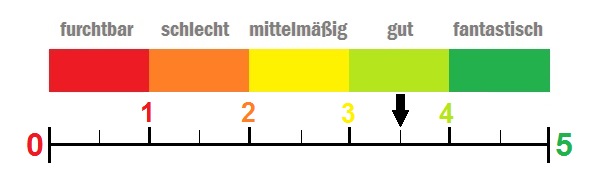

Doch obwohl ich das natürlich ein wenig schade für das französische Original empfinde, mache ich das CODA nicht zum Vorwurf. Gut kopiert allein reicht nicht aus, ich erwarte auch immer ein Stückweit dass die Geschichte um etwas Eigenes, Besonderes erweitert wird. Ich finde CODA gelingt das vor allem durch eine sehr starke Ensemble-Performance. Vor allem Emilia Jones als Ruby und ihr Filmvater Frank, verkörpert vom Oscar-Nominierten Troy Kotsur, fand ich phänomenal gut. Beide hätten eine Nominierung für Ihre darstellerische Leistung verdient gehabt.

Der tolle Soundtrack und die guten Dialoge tun ihr übriges um den Zuschauer abzuholen. Regisseurin und Drehbuchschreiberin Sian Heder beweist auch immer wieder ein gutes Gespür für interessante Momente um die Welt der Gehörlosen als auch CODA zu beschreiben. Momente bei denen ich mich immer wieder erwischte und beispielsweise dachte: „Ach Gott, ja…, stimmt, DAS würde ein Problem für ein hörendes Kind in einer gehörlosen Familie sein“.

So zum Beispiel als Ruby in einer Szene ganz banal ihre Hausaufgaben erledigt und sich Ihre Familie im gleichen Zimmer befindet und jeder auf seine Art Lärm macht, aber natürlich die Einzige die es hört und in dem Moment darunter leidet eben Ruby ist. Auf der anderen Seite genießt Ruby als CODA aber auch den unerwarteten Vorteil, früh um 3 Uhr, wenn der Wecker klingelt, laut Musik anzumachen, da es niemand außer ihr hört oder gar stört.

Auch den Konflikt zwischen Rubys Flügge werden und Verwirklichen Ihrer eigenen Träume und gleichzeitig das Gefühl die Familie in Stich zu lassen, die abhängig von ihr ist, war gut ausgearbeitet. Mit zunehmender Spieldauer werden die Szenen auch emotionaler. Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass ich zum Ende hin nicht Zwiebeln in meinem Zimmer geschnitten hätte. Also die Szene mit dem Pick-up am Ende – uff.., schluck.

Zwischen all diesen dramatischen Ereignissen weiß der Film eine süße coming-of-age Geschichte zu erzählen, die vor allem auch mit sehr viel Humor punkten kann. Ob nun Arztbesuch oder Duett-Proben zu Hause – um nur einige Stichworte zu geben – waren herausragend. CODA hat mich berührt und sehr gut unterhalten – mehr kann man sich von einem Remake, das auch noch das Original überflügelt, nicht wünschen.